【社会】吉田松陰はテロリストを養成していた…教科書では書きづらい松下村塾で長州の若者に施していた危険な「教育」

【社会】吉田松陰はテロリストを養成していた…教科書では書きづらい松下村塾で長州の若者に施していた危険な「教育」

■明治維新を成し遂げた吉田松陰の教え子たち

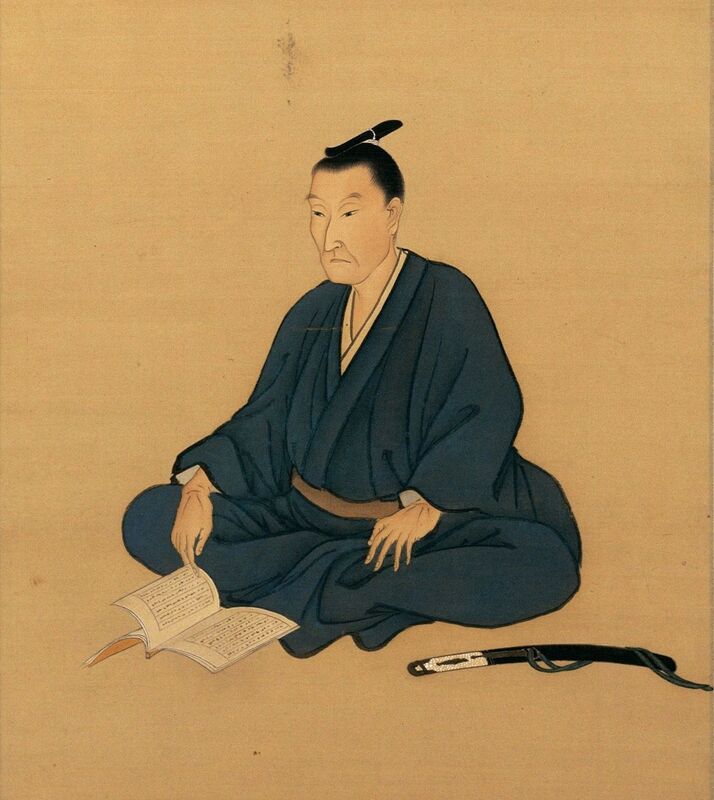

吉田松陰(1830~59)は幕末の思想家および教育者で、明治維新の精神的指導者でした。これは紛れもない事実です。松陰の活動でもっとも注目すべきは、「松下村塾」で数多くの志士を育てたことでしょう。しかし、実際に教えたのは1年余りにすぎないので、正確には育てたというより、短期間に強い影響をあたえた、というほうが正確だと思います。

松下村塾は、もとは松陰の叔父の玉木文之進が自宅で開いた私塾で、安政4年(1857)、松陰が数え28歳のときに継承しました。身分の分け隔てなくだれでも受け入れ、塾生名簿はありませんが、教えを受けた人は延べ92人になるようです。

その門下生に名を連ねるのは、幕末に尊王攘夷と討幕の志士として生きながら、志半ばで散った者として久坂玄端や高杉晋作。さらに、幕末を生き延びて明治政府の重鎮になった者として伊藤俊輔(博文)、山縣狂介(有朋)、品川弥二郎、山田市之允(顕義)……と、まさしく錚々たる顔ぶれです。

桂小五郎(木戸孝允)も、松下村塾では学んでないものの、藩校の明倫館で松陰から兵学の教えを受け、松陰を師と仰いでいました。

松陰は杉百合之助という下級の長州藩士の次男で、山鹿流兵学師範の吉田家に養子入りして、前出の玉木文之進のほか、兵学者の山田宇右衛門や山田亦介(またすけ)から兵学を教わりました。松陰の原点はこの兵学にあるのです。

■もともとは天才少年

兵学では驚くほどの才能を見せました。明倫館で山鹿流兵学についてはじめて講義したのは、わずか数え9歳のときで、それ以降は毎年、明倫館で教えるようになりました。また、数え11歳のとき、藩主の毛利敬親の前で『武教全書』を講義し、15歳のときもふたたび講義し、ともに激賞されています。

さて、松陰はどんなことを教えたのでしょうか。松陰を祀る松陰神社(現存する松下村塾はその境内にある)が選んだ「吉田松陰語録」をいくつか見てみましょう(現代誤訳もそこから拝借します)。

つまり、ここぞという機会を逃すようではすぐれた人物ではない、と断じています。

囚人を更生させるために書かれた『福堂策上』のなかの言葉で、よほどの罪を犯したとしても、本人が悔い改めさえすれば、罪は起こした事件とともに葬り去ることができる、というのです。

■目的達成のためには死をためらってはいけない

もう少し「松陰語録」を紹介します。

「死は好むべきにも非ず、亦悪むべきものにも非ず、道尽き心安んずる。便ち是れ死所」(死はむやみに求めたり避けたりするものではない。人間として恥ずかしくない生き方をすれば、まどわされることなくいつでも死を受け入れることができる)

「死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし」(死ぬことによって志が達成できるならば、いつ死んでも良い。生きていることで大業の見込みがあれば、生きて成しとげれば良い)

これら2つはともに、松陰が数え30歳のとき、高杉晋作に宛てた手紙に記した言葉で、志を成し遂げるためには、躊躇せずに死を選ぶべきだと説いています。

さて、いま挙げた4つの語録を総合すると、松陰は教え子になにを求めていたかがよくわかります。4つは以下のようにつなげることができます。

チャンスは逃す人間ではダメです。たとえチャンスをとらえた結果として罪を犯すことになっても、罪は本人が悔い改めれば消滅します。だから、志を達成するためには、死をも躊躇すべきではありません――。

松陰自身の行動と、松陰の教え子たちのその後の行動をたどると、松陰はもちろん、教え子たちも、これらの語録に忠実だったことがよくわかります。

■ペリーで日本刀の切れ味を試したい

一坂太郎氏は「当時の若い知識人の多くがそうだったように、松陰は『維新』と『復古』の両面を併せ持つ」と指摘します(『暗殺の幕末維新史』中公新書)。

一坂氏の記述に沿って説明すると、積極的に西洋文明を導入し、富国強兵の実現をめざすのが「維新」。ただ、維新の場合も、天皇を尊重して外国船は打ち払う「尊王攘夷」が根底にあるのですが、同じ尊王攘夷でも、日本は神の国で、その子孫の天皇が世界に君臨すべきだ、という神国思想にもとづくのが「復古」です。

松陰は嘉永3年(1850)に九州の平戸藩に遊学し、海防論者の葉山左内の影響で西洋の兵学を学ぶ必要性を痛感。続いて江戸で、佐久間象山らから西洋兵学を学びましたが、嘉永5年(1852)に長州藩を脱藩すると、水戸の会沢正志斎と会い、その著作『新論』からも大きな影響を受けました。『新論』には、神国たる日本の伝統精神を守るためにも、欧米諸国を排撃すべきだと説かれています。

さて、その後の松陰はどんな行動をとったでしょうか。嘉永6年(1853)6月にペリーが浦賀に来航すると、遠くから観察したのち、同志で熊本藩士の宮部鼎蔵に次のように書き送りました。「唯だ待つ所は春秋冬間又来るよし、此の時こそ一当にて日本刀の切れ味を見せ度きものなり」。

ペリーがまた来たら日本刀の切れ味を見せてやりたいと、殺害予告とも受けとれる発言をしていたのです。

翌安政元年(1854)1月、ペリーが再来すると、松陰は小舟でペリー艦隊の旗艦、ポーハタン号に乗り込もうとしますが、拒否されます。これはアメリカへの渡航を試みたと説明されますが、松陰はのちに「墨使(アメリカ使節)を斬らんと欲す」と記していて、暗殺ねらいだった可能性があるのです。

■幕府の要人の暗殺計画

このとき松陰は、幕府に捕らえられて長州の萩に送り返され、城下の野山獄に入れられましたが、悪びれることはありませんでした。チャンスを逃さなかったことが重要で、結果的に罪を犯したといっても、志を達成するためなのだから仕方ない――。その姿勢は、紹介した語録と見事に重なります。

事実、法を犯したことを実兄から非難されると、「禁は是れ徳川一世の事、今時の事は将に三千年の皇国に関係せんとす。何ぞ之を顧みるに暇あらんや」と答えました。つまり、法は徳川幕府が決めたことすぎず、3000年続く天皇の国のためであるなら、そんな法を守る必要なんてどこにある、というのです。

野山獄で1年余りをすごした松陰は、出獄後、しばらく実家の杉家で幽閉生活を送ってから、安政4年(1857)に叔父がやっていた松下村塾の名を引き継ぎ、開塾します。

人間はいかにあるべきか、いかに生きるべきか。松陰はそのことを一方的に教えるのではなく、意見を交わし、議論をしながら授けたといいます。当時としてはまちがいなく、先進的な教育だったといえるでしょう。

しかしながら、「いかにあるべきか」「いかに生きるべきか」が、ことごとく尊王攘夷に結び付いたのが当時の松陰でした。しかも、目的のためには手段を選びません。将軍継嗣問題にも関与する紀州藩付家老の水野忠央の暗殺を計画。大老になった井伊直弼の暗殺にも期待を寄せ、尊王攘夷派を摘発する老中、間部詮勝(まなべ・あきかつ)の暗殺を企てます。

■テロリストを養成した松下村塾

とくに間部の暗殺にはご執心で、長州藩の家老相当の周布政之助(すふ・まさのすけ)に、松下村塾の門下生17人を率いて間部を暗殺するという計画を告げ、長州藩士の前田孫右衛門には手紙で、暗殺に必要な弾薬などをほしいと願い出ています。

松陰にいわせれば、いまが暗殺のチャンスであって、その志を遂げるためには死をも厭うべきではない、ということでしょう。でも、それは言い換えればテロの推奨です。

さすがに周布らは慌てて藩主に相談し、松陰はふたたび野山獄に投じられました。その後、安政の大獄にからんで、松陰は江戸に呼び出されます。ただ、幕府は軽い容疑しかかけていなかったのに、松陰は間部暗殺計画が発覚したと思い込んで、みずから計画を打ち明けてしまいます。

その結果、斬罪になるのですが、「死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし」という語録のとおりの生き方を塾生たちに見せたことが、その後、頻発したテロを招いたとはいえないでしょうか。

たとえば、文久2年(1862)に起きた品川近くのイギリス公使館の焼き討ち。久坂玄端、高杉晋作、伊藤俊輔(博文)ら、松下村塾の元塾生が主導しましたが、こうした彼らの行動を招いたのは師の教えだったとはいえないでしょうか。

さらには、松陰は日本が東アジアを制すれば、欧米列強に対抗できると考えていましたが、その考えは明治政府が進めた侵略政策につながったとはいえないでしょうか。

松陰の教育力が抜群に高かったのはまちがいありません。ただ、その教えの「功」と「罪」をともにきちんと評価しないと、テロや暗殺を肯定することにもなりかねない、と危惧します。

———-

歴史評論家、音楽評論家

神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。著書に『お城の値打ち』(新潮新書)、 『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。

———-