【社会】『アメリカから天才たちが消える』名門大への助成金削減と研究者たちの悲鳴、日本は逆にチャンス?玉城絵美教授「優秀な研究者が日本に来る可能性も考えられる」

【社会】『アメリカから天才たちが消える』名門大への助成金削減と研究者たちの悲鳴、日本は逆にチャンス?玉城絵美教授「優秀な研究者が日本に来る可能性も考えられる」

トランプショックが、株式だけでなくアカデミアにも大きな打撃を与えている。

トランプ政権では、イーロン・マスク氏率いる政府効率化省を中心に、大胆な連邦政府のコスト削減策が進められている。3月、トランプ大統領は教育省の廃止に向けた大統領令に署名した。トランプ氏を支持する保守派の間には、教育省がリベラル思想の温床になっているという不満があった。

上智大学の前嶋和弘教授によると、トランプ政権下で教育や研究分野への攻撃が激しさを増す中、大学も標的にされているという。

「トランプ政権になってから、大学の中で多様性・公平性・インクルージョン、いわゆるDEIを推進している大学を摘発しようとする動きがある。また、パレスチナとの連帯を訴える運動をしている大学も摘発対象になっている。反ユダヤ主義、そしてDEI推進校はアメリカ国家にとって良くないという理由で、狙い撃ちにされている」

トランプ政権による学術界への攻撃、名門大学への影響

その標的となったのが、全米屈指の名門校、コロンビア大学だ。イスラエルによるガザへの攻撃やパレスチナ人元大学院生の逮捕に反対するデモの拠点になっていたとして、4億ドル(約600億円)の助成金を取り消すことが発表された。ハーバード大学やプリンストン大学、ジョンズ・ホプキンス大学などでも助成金の削減や見直し、職員の解雇が進められている。

こうした状況の中、早くも研究の内容にも影響が出始めているという。前嶋教授は「ある大学の研究者の友人と話したが、彼は気候変動対策をしている。しかし、『クライメートチェンジ』という言葉を使うと研究申請が通らない可能性があるため、『エネルギー自立(エナジーインディペンデンス)』と言い換えて提出したそうだ。このような小手先の対応まで必要になるほど、気を遣わなければならない状況」と説明した。

アメリカから“天才”が消える?

大学側は自然科学など政府の予算に依存している分野の予算を、人文学や社会科学系の予算に割り当てる動きもあり、大学全体が人員削減などに追い込まれている。こうした教育分野への大規模なコストカットや攻撃によって危惧されているのが、才能の流出だ。

前嶋教授は「若い研究者、才能ある人々は、自身を活かせる場所へ行きたいと考える。一つ言えることは、他の国に行って研究をするということだ。アメリカは移民の国であり、技術革新をする人々が国を大きくしてきた。教育を通じて成長するという、これまでのアメリカの成長パターンが揺らぎ始めている可能性がある」と警鐘を鳴らした。

琉球大学工学部の玉城絵美教授は、アメリカの有名大学が置かれている状況について次のように語る。

「アメリカの有名大学は、日本の一般的な大学に比べて非常に競争的な環境。その中で生き残っているのは、国際的に集められた本当に優秀な人材ばかり。その彼らがこのように追い詰められているというのは、考えにくい状況。アメリカの大学は学費が非常に高く、学生の学費や生活費の一部も教授が獲得した研究費で賄われることがある。教授は学生に対し、『給料は出せない』『優秀でなければ支援できない』と言うこともあり、学生は非常に厳しい環境にいる。各国から集まった優秀な人材の中でも、さらに教授に厳選された人たちが残っている状態。その彼らが研究を続けられなくなると、今度はアメリカ企業が困ってしまう」

玉城教授は、「アメリカの企業は、大学の中で育成された優秀な人材を企業も連携し、採用したり活用してきた。しかし、今回そのような人材がいなくなってしまうと、日本のように就職後に企業内で人材を育てなければならなくなり、アメリカ企業のコストは大幅に増加するだろう」と懸念を示した。

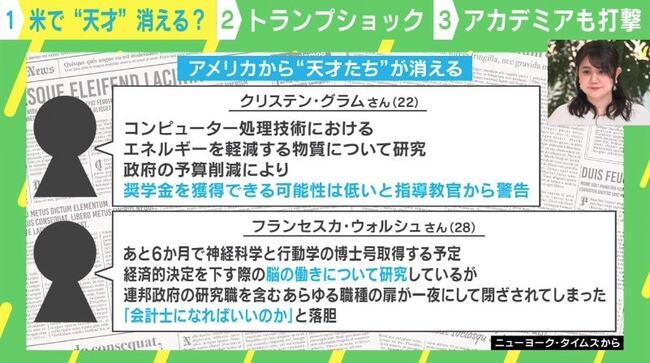

実際、ニューヨーク・タイムズは「アメリカから天才たちが消える」という記事を掲載した。

コンピューター処理技術におけるエネルギーを軽減する物質について研究していたクリスティン・グラムさんは、政府の予算削減により奨学金を獲得できる可能性は低いと指導教官から警告を受けた。また、あと6カ月で神経科学と行動学の博士号を取得予定だったフランシスカさんは、連邦政府の研究職を含むあらゆる職種の扉が一夜にして閉ざされてしまったと感じ、「もう会計士にでもなればいいのか」と落胆しているという。

「この方々は仕方なく、各国に散っていくしかないだろう。せっかくアメリカに集まることで、天才たちが交流し新しい価値を生み出せていたのに、アカデミアでの活動が難しくなると、彼らは各国に散らばり、次の研究場所として中国や日本などを探すことになると思う」と玉城教授は指摘する。

“天才”がやってくる?日本にとっては逆にチャンス…ネックは「給与」

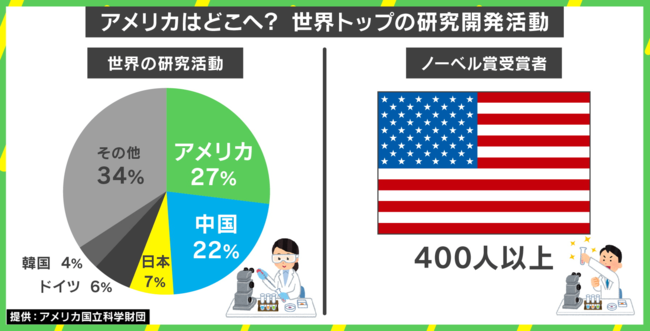

アメリカ国立科学財団によると、世界の研究開発活動は少数の国で行われており、その中でアメリカは世界の研究活動の27%を占めている。次いで中国が22%、日本が7%と続く。ノーベル賞受賞者も他国を圧倒しており、400人以上を輩出している。玉城教授は、この状況が日本にとってチャンスになる可能性を指摘する。

「これは日本にとっては少しチャンスかもしれない。優秀な研究者が日本に来る可能性も考えられる。日本での生活補助や研究費などをうまく整備すれば、日本に天才が戻ってくる、あるいは集まってくる可能性もあるだろう。ただ日本の研究職の給与はものすごく安い。沖縄にあるOISTという大学院大学は内閣府の予算で一般的な研究者より給与水準を変えているので国内外から優秀な研究者が集まっている。研究者の給与面を考え直すと、もしかしたら日本のチャンスになるのかもしれない」

ただ、アメリカから研究者や企業が散ってしまうと関係者間の連携が取りにくくなり、産業化までに時間がかかってしまう懸念があるという。「これが本当にアメリカにとって、そして世界的に見てメリットがあるのかどうか。今一度考え直し、慎重に進む必要がある」と玉城教授は締めくくった。(『ABEMAヒルズ』より)